大阪公立大学 准教授 田中寛之

大阪公立大学 大学院生 鍵野将平

2025.10.27(月)

フレイルは「体」だけの問題ではありません

「フレイル」という言葉は、ここ数年で耳にする機会が増えてきました。

このブログを読んでくださっている方の中にも、聞いたことがある方がいらっしゃると思います。

一般的には、加齢によって筋力や体力が低下し、介護が必要となる前の“虚弱な状態”を指す「身体的フレイル」というイメージが強いかもしれません。

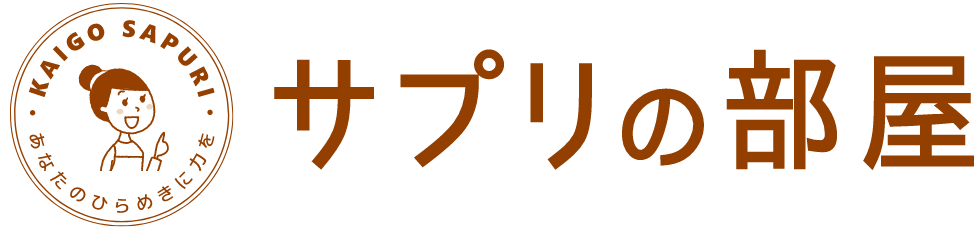

しかし本当の意味はそれだけにとどまりません。身体的側面に加え、「社会的つながりの減少(社会的フレイル)」、「意欲・気分の低下(精神・心理的フレイル)」、「記憶力や判断力などの衰え(認知的フレイル)」といった側面も、重要な要素として注目されています(図1)。

これらは互いに深く関連しており、どれか一つが崩れると、他の領域にも波及して生活全体に影響を及ぼすことがわかっています。

社会的、精神・心理・認知的フレイルとは?

まず、社会的フレイルとは、「人とのつながり」や「地域とのかかわり」が少なくなり、孤立や孤独を感じやすくなっている状態です。

具体例・特徴

- 外出の頻度が減る

- 地域の活動や趣味への参加がなくなる

- 話し相手が限られてくる

- 「ひとりで食べる」ことが増える など

特に高齢者には、退職、子の独立、配偶者との死別などのライフイベントが重なり、知らず知らずのうちに社会とのつながりが薄れていきます。

次に、精神・心理的フレイルとは、気持ちの張りや集中力、意欲といった“こころの元気”が低下している状態です。

具体例・特徴

- 「何もする気が起きない」

- 「楽しみがない」「誰とも話したくない」

- 食欲や睡眠の変化

- 自己評価の低下(「自分なんて…」と感じる)

このような変化は、うつ傾向や認知機能の低下とも関係があり、見過ごしてしまうとフレイルの進行や要介護状態のリスクが高まります。

そして、認知的フレイルとは、認知症、とまでには至りませんが、記憶力・注意力・判断力などの低下がみられる状態です。

具体例・特徴

- 同じことを何度も尋ねる

- 買い物や支払いでミスが増える

- 複雑な作業や段取りが苦手になる

- 新しいことを覚えにくくなる

認知的フレイルは、社会的・心理的フレイルと重なりやすく、孤立や気分の低下が認知機能の低下をさらに加速させる悪循環につながりやすいとされています。

「気づかない連鎖」が健康をむしばむ

社会的・精神・心理的なフレイルは、日常のちょっとした変化から始まります。

しかしそれらが続くと、次のような“生活にも悪循環”が起きることがあります。

「話す相手がいない」

↓

「外出しなくなる」

↓

「体を動かす機会が減る」

↓

「筋力や認知機能が落ち、転倒や病気のリスクが高まる」

↓

「さらに閉じこもりがちになり、介護が必要になる」

このように、心・体・認知・社会の領域は連鎖的に低下する可能性があります。

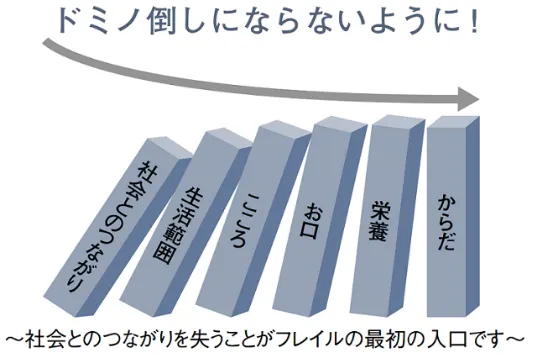

ひとつの小さな変化が、心・体・認知・社会は連鎖的な低下を引き起こす可能性があり、どこか一つの領域(心・体・認知・社会)が崩れ始めると、他の領域にも波及していくという考え方です。この現象は医療・介護分野では「フレイル・ドミノ現象」と呼ばれています(図2)。

つまり、「心と社会のつながりを保ち、認知を刺激すること」が、身体の健康や生活の安定を守る“はじめの一歩”なのです。

作業療法士がすすめる「こころとつながり」を守る4つの工夫

リハビリテーションの国家資格の専門職である作業療法士は、生活の中での「役割」や「活動の意味」を大切にして、高齢者のリハビリテーションに携わります。作業療法では、心と体の双方を元気にするために、「その人らしい生活」を支える関わりが中心になります。

以下は、作業療法士がお勧めするフレイルを予防するための「日常でできる小さな実践例」です。

① 毎日、誰かとひとことでも話す

- 「おはよう」「ありがとう」と自分から声をかける

- コンビニやスーパーの店員さんでもあいさつをする

→ 小さな会話が、「ひとりじゃない」という安心感につながり、特にお一人暮らしの方は重要かもしれません。

② 外出の“きっかけ”をつくる

- メールなどデジタルだけでなく、手紙など郵便物を出すためにポストへ行く

- 夕食の材料を買いに出る

- 花を見に散歩する

→ 目的がなくても「家を出るだけ」で気分転換になります。

③ 地域の「通いの場」やサロンに顔を出す

- 体操教室、趣味の集まり

- 健康講座など

→ 見学だけでも◎。

「人と一緒にいる」だけでも、心の刺激になります。図書館などでももちろん大丈夫です。

④ 昔好きだったことや得意だったことを今一度、できる範囲で再開してみる

写真、料理、園芸、将棋、手芸など

→ 「過去の体験」や「自分らしさの再確認」は心理的回復を促すことも言われています。

ご家族・介護をされる方へ

社会的、精神・心理・認知的フレイルは、自分では気づきにくく、言葉にも出しづらいものです。「元気がないな」「ずっとテレビを見ている」「会話が減った」といった変化があれば、それはなんらかの“サイン”かもしれません。

そんなときは、「これやってみる?」「一緒にしようか?」と、本人の意思を尊重しつつ、選択肢を示す声かけを意識してみるのも良いかもしれません。

最後に

社会的、精神・心理・認知的なフレイルは、体のフレイルや要介護状態につながる最初のドミノです。それに早く気づいて、生活の中で対策を始めることで、ドミノは止めることができます。

「人と話すようになった」→「出かけるようになった」→「筋力がついた」→「毎日が楽しくなった」、という“逆フレイル・ドミノ”も起こせるのです。

フレイルに陥っても、元の健康な状態にも戻ることは可能です。

今できる、小さな一歩から始めてみることが大切です!

田中寛之(Tanaka Hiroyuki)

大阪公立大学 医学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授

高齢者・認知症の人の認知機能や生活行為などの医療・介護現場での臨床と研究に従事。

2020年より、弊社と認知症グッドプラクティスシステムの共同研究開発を実施中。

鍵野将平

大阪公立大学大学院 リハビリテーション学研究科 大学院生